こうして自閉症そのものの研究、そこから得られた知見を自閉症の解明につなげていくというそんな研究にも進んでいきました。それを10年くらい療育施設を行ったり来たりしながら続けてきたんです。

2008年までは情報通信研究機構にいたんですが、その後「自分の経験を若い人たちに伝えていきたい」と考えるようになり、大学の教員になりました。宮城大学事業構想学部デザイン情報学科教授です。人とメディアというときのメディアってロボットも含んでますが、もっと広く捉えていいと思うんです。メディアアートまで広げていいと思うんです。人とメディアの間の有機的なインタラクションというものをデザインしていこう、障がいのある人もない人も、その中で楽しさを感じたり、ウェルビーイングを感じたり、いろんなことがきっとできるんじゃないか。そういうデザインの力っていうものを研究していこうという分野のところに入っていったわけなんです。

社会や文化をつくりあげていく原型なのか

――2017年には東北大学に移って、いよいよ教育学に入ってきました。教育学という研究フィールドに至った先生の想いについてうかがいます。

小嶋:キーポンと子どもたちの遊びからは多くの発見があります。自閉症児だけでなく、保育園の子どもたちからも学ぶところがたくさんありました。いわゆる「ふり遊び」は、ままごとみたいなそういう遊びのことですが、例えばキーポンは熱を出した赤ちゃんで周りの子どもたち(3歳児たち)が、やれ薬を飲ませようとか薬を飲んだら今度はミルクを飲ませようとか、いろいろな世話を焼いてくれるわけなんです。その時、この子どもたちの内面で起こっていることに今すごく興味を持っています。

子どもたちは自分で勝手に想像して、キーポンにいろいろな行為を見せてくれるわけなんです。そういう想像っていうのは、そのキーポンの周りにいる子どもたちは最初はけっこうちぐはぐでバラバラな想像だったりします。ですがだんだんとその子どもたちの周りで、重なりあって、子どもたちの想像がシンクロしてくる、整合性が取れてくる。だんだんと子どもたちの周りでファンタジーが共同構成されていくっていうようなケースがたくさん見られてきたんですね。時に矛盾したり、お互いにぶつかり合ったり、元の子の想像を別の子が壊してしまったりとか、いろいろなことがあるんですけれども、でも子どもたちの想像っていうのは時に共鳴しあって、自己組織化的に発展していくようなところが強く見られたんです。そういったプロセスっていうものを数理的に、工学的にモデル化していくということに今すごく興味を持っています。

この「想像を共同化していくプロセス」は、私が見ているのは3歳児のそれもキーポンの周りという、かなり限局化したシチュエーションでの話なんですけれども、でもすごく一般性があるんじゃないかと思うんです。例えばコミュニケーション、あるいは社会性、あるいは合意をつくっていくプロセスは、民主主義の原理だったりするのではないのか。そういう私たち人類が持っている社会をつくり上げたり、文化をつくり上げたりする、何か原動力になるような能力っていうものが、そこに見え隠れしているような気がします。

文化の中で子どもたちはどのように育っていくのか

自閉症の研究は私の主軸のテーマの一つです。自閉症研究の中でなぜ自閉症の子どもたちがコミュニケーションの発達につまずきをもつのか、言葉の発達につまづきをもつのか、共感性に難しさをもつのか。それがコインの一面だとすれば、その裏側には普通の定型発達の子どもたちはいったいどうしてコミュニケーションできるようになるんだろうか、言葉を自然に獲得してしまうんだろうか、そういう不思議さが実はあるんだと思うんです。そういうテーマというのはその裏表を同時に追究していくことでほんとうの本質がわかるようになるんじゃないか、と思っています。

もちろん私は元々工学からだんだんはみ出してきて、今教育学という人文社会科学の分野に身をおくようになっています。ただ突き詰めたいテーマというのは、人間ってどのように発達してくるんだろうか、そもそも人間性の根源って何なんだろうか。そういったところにあります。さらにその人間がどのように文化をつくってきたのか、その文化の中で子どもたちはどのように育っていくんだろうか。そこは円環的な関係があると思うんですけれども、そうしたテーマをしっかりと研究していきたいと思っています。教育学というところに今軸足を据えていることは、自分にとって今すごくしっくりきている気がします。

――先生のこれまでの研究テーマの変遷をうかがって、やはり多彩な研究というところがキーポイントではないかと感じています。多様なフィールドから見ていることが強みであり、そこからまた独創的な視点も生まれてきているのではと思いました。

小嶋:ひとつの研究要素についての知見を深く追求していくことも必要と思います。そういった志を持った研究者、学生も大切だと思います。一方で限局された専門性を深めるだけでは見えてこなくなってしまうこともあると思います。

私自身は、学際的にいろいろな分野を自由にトラバースしていって、いろんな角度から、人間っていうもの、人間のコミュニケーション、社会性、言語のようなものを自由に見るということをやってきたつもりです。自分の研究者としてのアイデンティティというのはそこにあると思っていますし、工学出身の人文社会系の研究者であるということも含めてそこにアイデンティティがあり、だからこそまた、そこにアドバンテージもあったんじゃないかなというふうに思います。

研究のアプローチ法やスタイルはいろいろあると思います、要は自分が関心をもったことを、自分の道でとことん追究することだと思います。そのときに意識してほしいことは、社会とのかかわりやつながりを感じながら進めてほしいということです。ちょうど私がロボットのデザインから療育支援までフルスタックに関わってきたように。私は今の学生さんにもそれぞれの研究についての社会的な意義というものを実感できるような、そういう機会をぜひ提供したい、いっしょにつくり上げていきたいなっていうふうに思っているんです。そんなところを目指してこれからも東北大学で教育や研究にあたっていきたいと考えています。

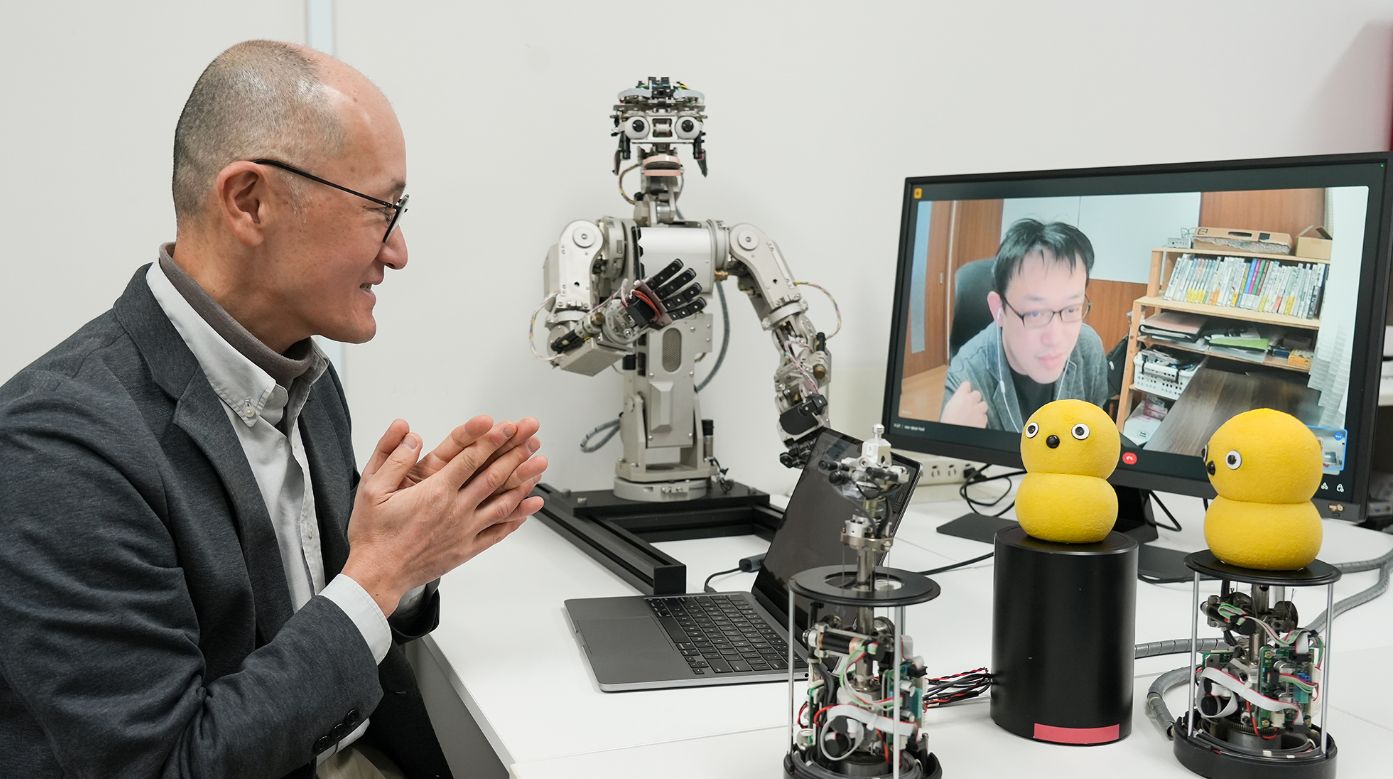

※この人社サロンインタビューは、小嶋研究室(博士課程)の修了生で博士(教育学)のポスドク研究者 信夫智彰さんとのビデオ会議から編集したものです。