「災害文化とレジリエンス」

日時:2018年7月11日(水)17:30〜19:00

場所:東北アジア研究センター(川北合同研究棟)4階 大会議室

主催:指定国立大学災害科学研究拠点

東北アジア研究センター災害人文学ユニット

災害人文学研究会2018年度第1回研究会が開催された。東北大学の教員・大学院生及び、本研究会講師のDaniel P. Aldrich教授の学生を中心に計23名が東北アジア研究センター4階大会議室に集い、Aldrich教授のレクチャーを受講、その後の質疑応答で意見交換を行った。

まずはじめに、東北アジア研究センター長の高倉浩樹教授より、本研究会の趣旨および「災害人文学研究」について説明があった。続いて司会より、Aldrich教授の紹介があった。これに続き、Aldrich教授が「関係性が築くレジリエンス」と題したレクチャーを行った。Aldrich教授は2005年、米国ルイジアナ州ニューオーリンズに家族とともに移住した直後にハリケーン・カトリーナにより被災した。その個人的体験から「災害の生存者が家族として戻ってくるとはどういうことなのか?」という問いが生まれたという。

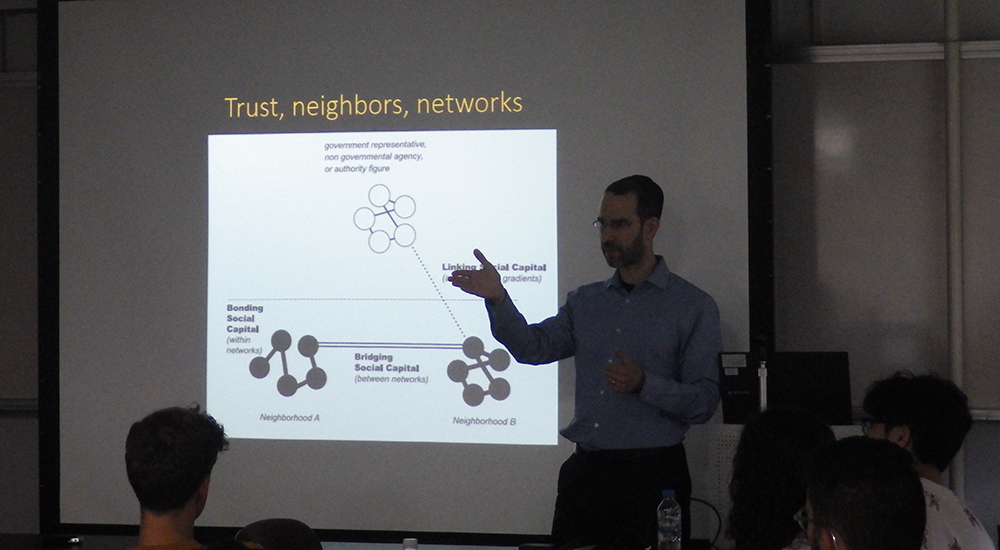

被災者の立場でカトリーナ被災者らを訪れる調査を始め、地理条件、洪水の被害状況、被災者が感じる復興の度合いをデータに取り、マップ化したという。この調査から見出された「ソーシャル・キャピタル」の3種類の形(「結束型(Bonding)」、「橋渡し型(Bridging)」、「連結型(Linking)」)とその特徴について報告があった。また、復興の過程で被災者がその後の住処を選択する上での財政的、精神的、機会的なコストについて報告があった。

Aldrich教授は日本で1年半暮らし、東日本大震災被災地における調査を行ってきた。その調査で明らかとなった災害時の死亡率を左右する5つの要因が報告された。さらに、復興過程における政治家の影響力についての報告、被災者の精神衛生状態について報告があった。

Aldrich教授によると、社会的な結びつきの度合いが災害発生時の死亡率と災害後の被災者の精神衛生状態の両方に大きく影響しているといい、社会的な結びつきが強いコミュニティーほど人命救助と精神安定、そして地域の復興が促進されるという。レクチャーの最後に、Aldrich教授はレジリエンスのある社会を築くための5つの政策を提示した。(1) 良き隣人であること、(2) デザイン性、(3) 身近なコミュニティーと関わりを持つ、(4) 地域通貨、(5) 社会的連結である。

その後の質疑応答では、Aldrich教授と参加者との活発な議論が行われた。社会的な結びつきを密接に持つコミュニティーとそうではないコミュニティーとの違い、日本国内の市町村合併がコミュニティー形成にもたらしたもの、ソーシャル・キャピタルの負の側面、研究から導き出した理論を政策提言として世に知らしめることに意義が議論の俎上にあげられた。

報告:是恒さくら