有人潜水調査船しんかい6500

研究室メンバーと調査船よこすか

海底火山や海洋島の岩石、それは我々が見たことがない地球内部の様子や、地球の歴史、将来の地球像をも物語るたいへん貴重な研究対象です。しかしそれを手に入れるためには、その名の通り海洋、しかも水深何千メートルもある大海原に出なければ手に入れることができません。調査船で目的地の海上まで赴き、時には潜水調査船に乗ったりして岩石などを採取します。低気圧や台風が近づいたときには船は大きく揺れ、避難することもあります。大変な作業です。太平洋、インド洋、フィリピン海を中心とした海域を主に海洋研究開発機構調査船「よこすか」に乗って調査します。また、同有人潜水調査船「しんかい6500」によって潜水調査を行います。何人もの研究者や乗組員が、数週間にわたり海の上で生活します。四方を海に囲まれての生活は学生研究員にとって二度とない経験となります。多くの人々の協力のもと行われる調査航海によって届けられる岩石試料や深海の映像、地形データは、海洋底に限らずプレートテクトニクスを考える上で重要なリソスフェアやアセノスフェアの性質を知る手がかりとなるのです。当研究グループでは、上部マントルの性質や地震のメカニズムを解明するきっかけとして注目されている「プチスポット火山」と呼ばれる新種の海底火山やハワイをはじめとする海洋島、それらがもたらすマントル捕獲岩などの研究が盛んです。

調査の様子。露頭はチャートに貫入したアルカリ岩 (犬山にて)

北海道・根室の放射状節理露頭 (車石)

私たちの研究フィールドは海洋底に限らず、過去の深海底が地殻変動によって現在陸上にある付加体 (紀伊半島南部や北海道東部、沖縄諸島の海沿いなど)にある緑色岩や玄武岩、オフィオライトの研究も行っています。緑色岩とはその名の通り、緑色の岩石で、玄武岩などの岩石を構成する有色鉱物が粘土鉱物になったものです。オフィオライトとは、海洋プレートが地殻変動によって大陸に衝上し地表に分布するものです。これらはかつて海洋地域に分布していた海洋島や海山、海洋プレートの一部分と考えられ、緑色岩やオフィオライトを研究することは地球の変動史を紐解く上で重要です。

EPMA分析の様子 (東京大学大気海洋研究所にて)

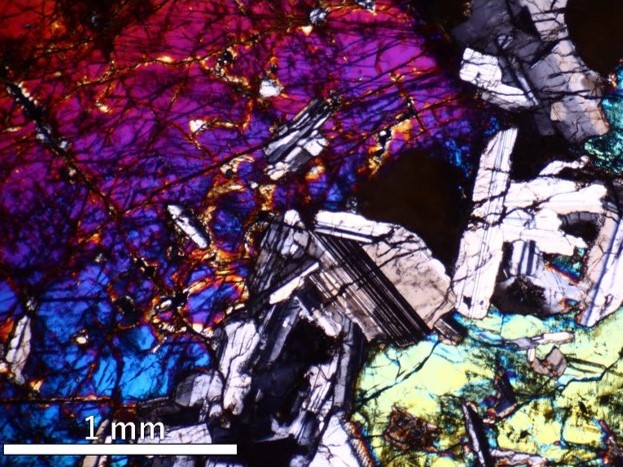

採取された斑レイ岩質捕獲岩の偏光顕微鏡写真 (クロスニコル)

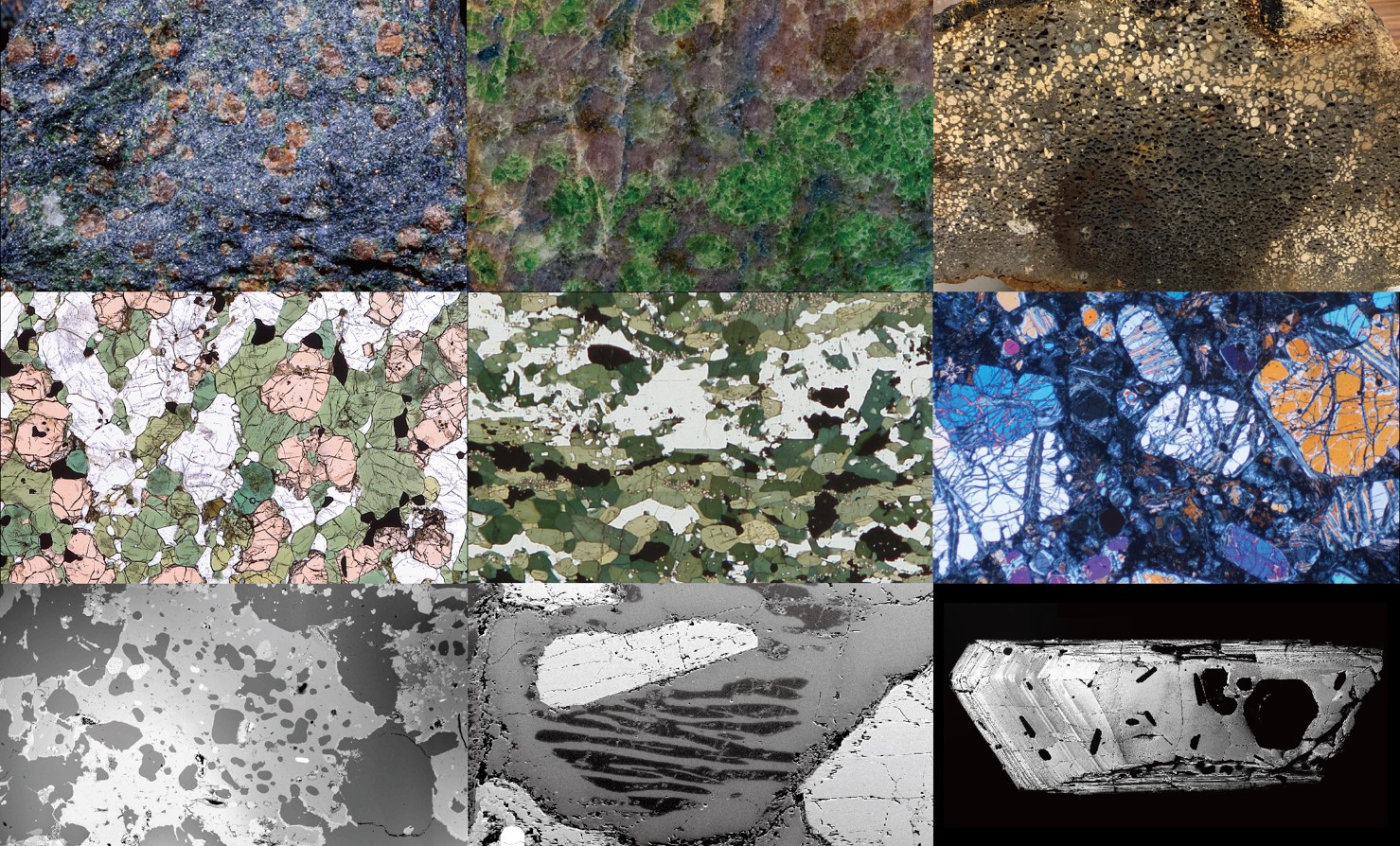

私たちは採取した岩石試料を薄片にして組織観察を行います。また、様々な分析機器を用いて岩石や鉱物の化学組成分析を行ったり、岩石ができた年代を測定したりします。ひとつひとつの岩石を地道に分析し得られた多種多様な情報をもとに、過去と現在、そして未来の地殻変動を解き明かそうとしています。その研究をしていると、まるでタイムマシンに乗っているような感覚になります。