-

Home

Home

-

About

About

-

Members

Members

-

Publications

Publications

-

Outreach

Outreach

-

Field trips

Field trips

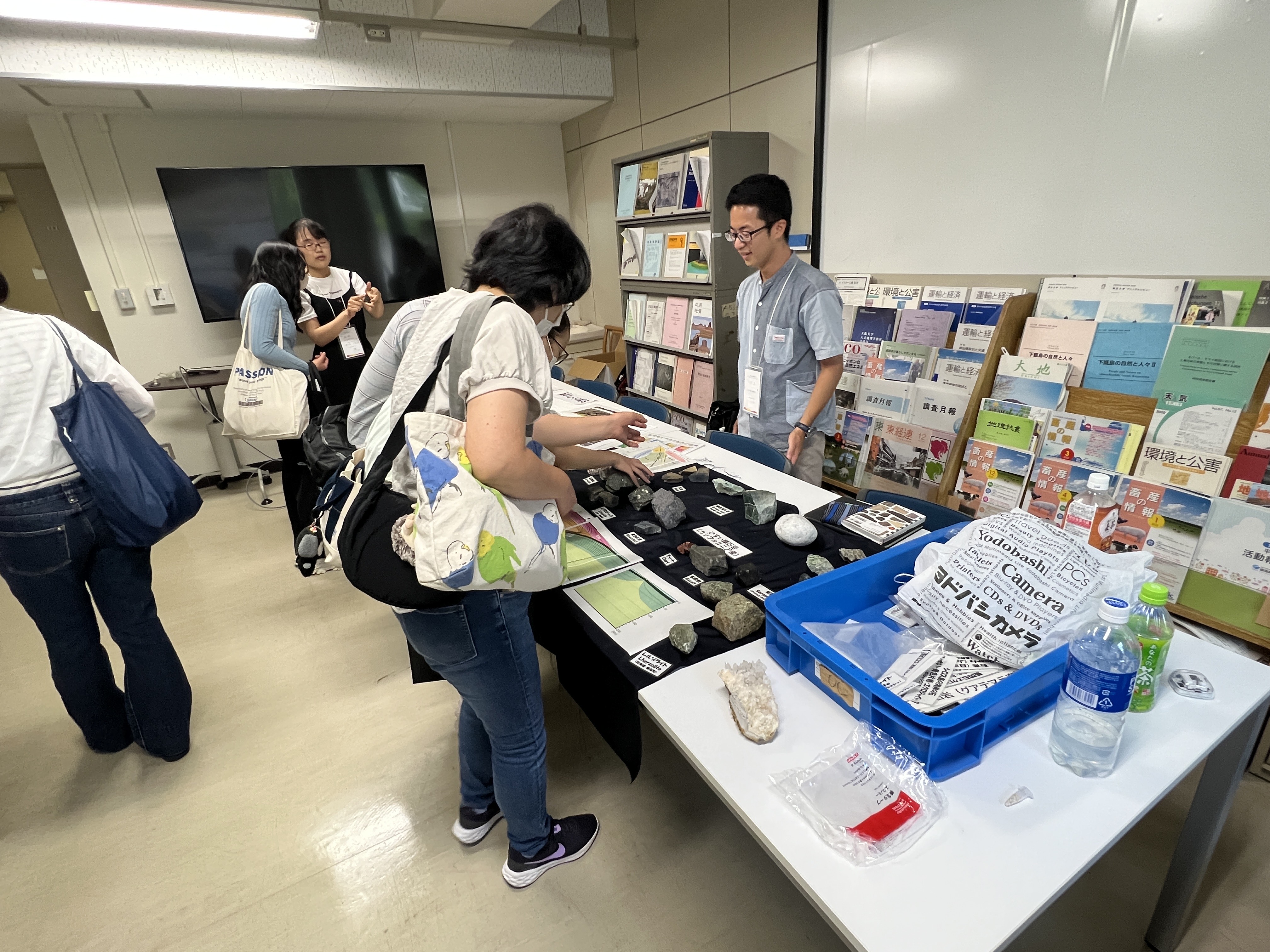

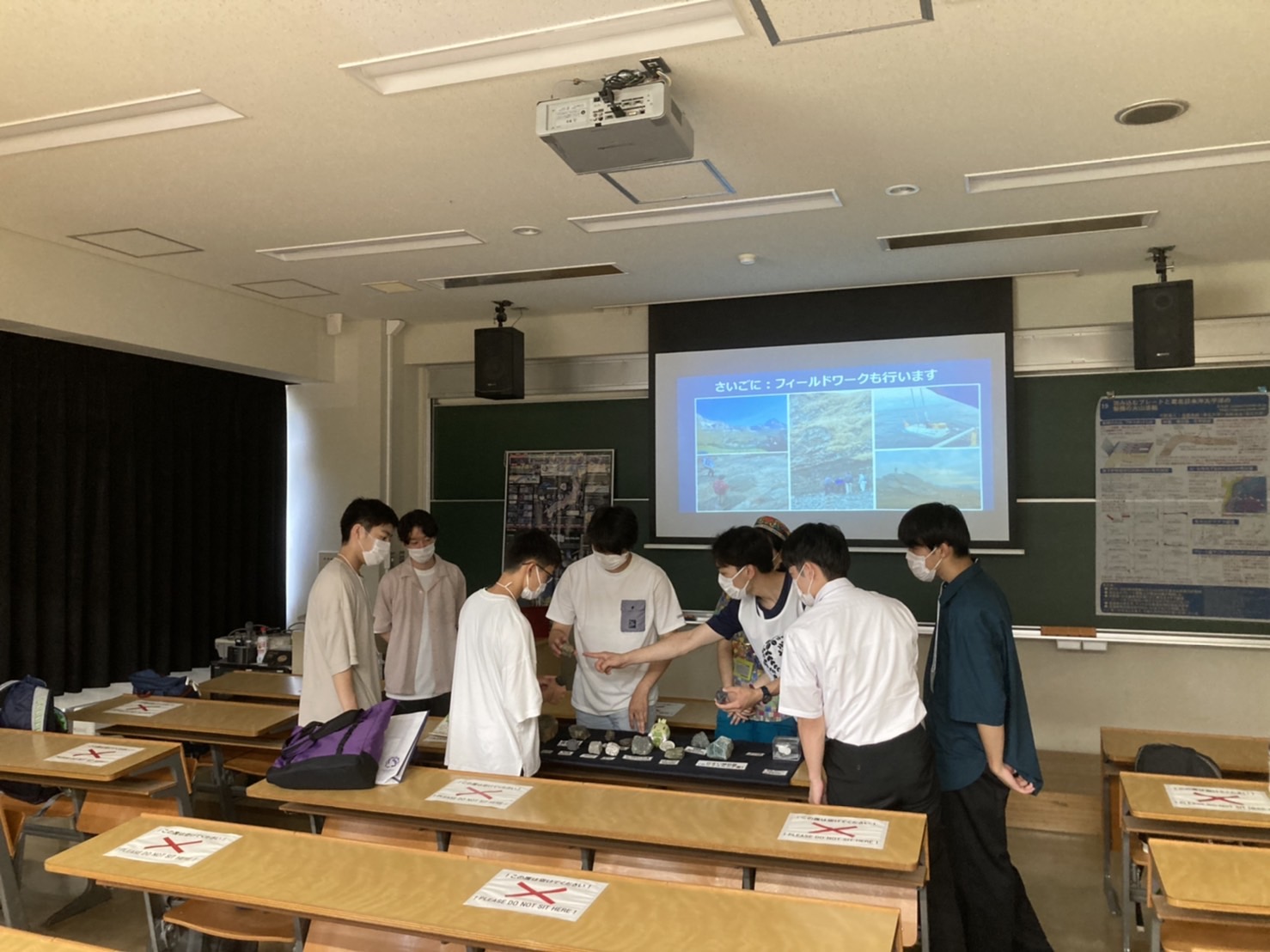

今年度のオープンキャンパスは4年ぶりに通常通り開催されました。我々PRGが展示を構える教室は地学棟2階の最奥近くに位置していたにも関わらず、開場時間の朝9時から多くの高校生が見に来てくださいました。

展示ブースでは深海底で採取された玄武岩やプレートテクトニクスを特徴づける変成岩など多種多様な岩石を展示し、研究紹介を行いました。すべての石が自由に触れるようになっており、視覚だけでなく触覚でも地球のかけらを味わっていただきました。

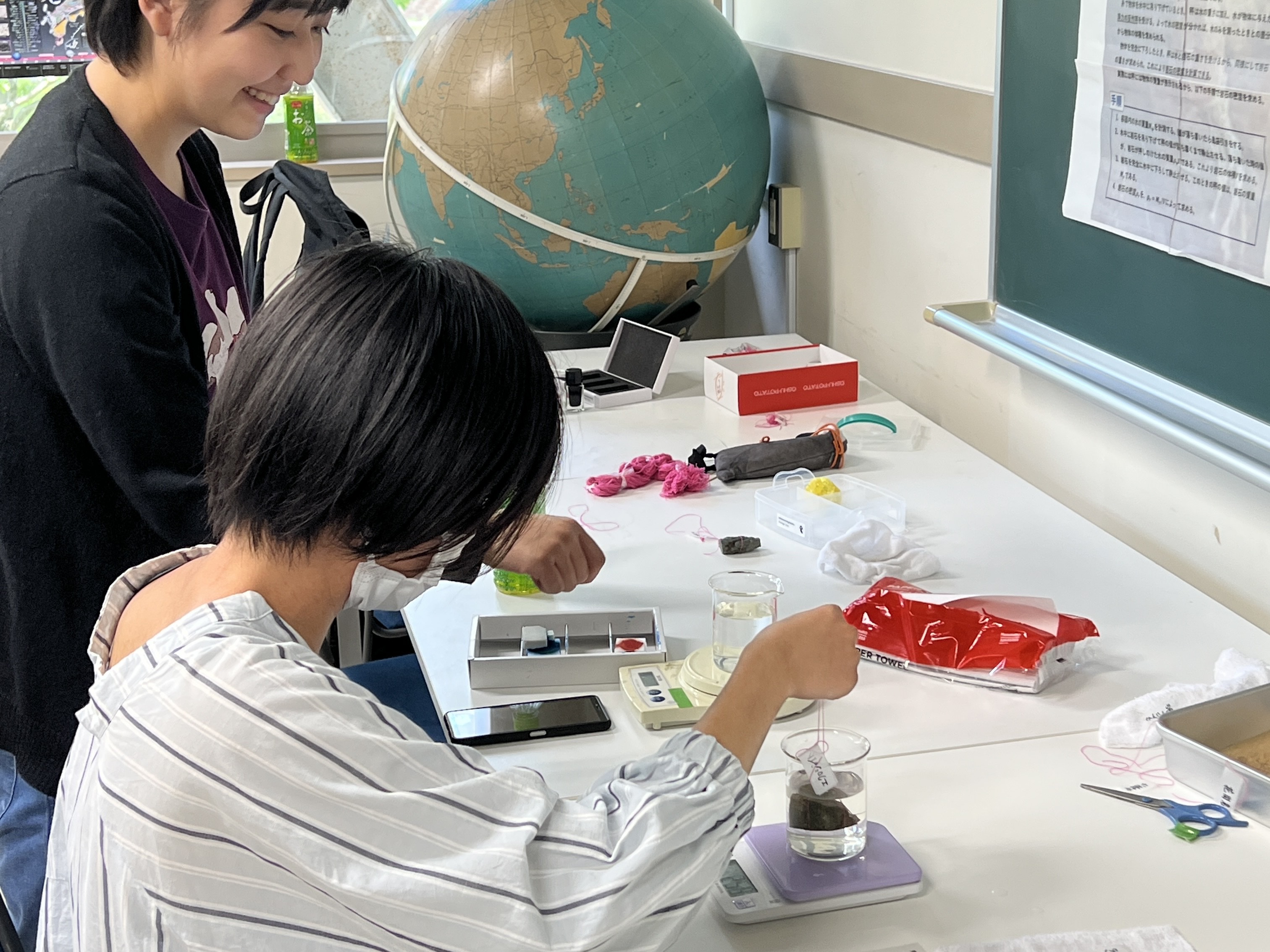

今年から新たに実装された実験ブースでは、岩石の密度をはかりプレートテクトニクスを体感してもらうワークショップを行いました。小学生から教授陣まで(?)楽しめる内容となっており、2日間で100人以上の方に体験していただけました。ワークシートを完成させるとオリジナルキャラクターのスタンプを押してもらえるサプライズも……?

展示やワークショップを通して多くの人に岩石や地学に興味を持ってもらえたことは大変嬉しいです。未来の東北大生や研究室選びで迷っている学部生にも十分にアピールできたのではないでしょうか。あっという間で充実した2日間でした。 (文責:M1 武田菜実)

愛知教育大学の星博幸教授と高知大学M1の内田泰蔵さんと共に新保が愛知県・岐阜県にまたがる巡検をしてきました。 学会の発表がきっかけで、巡検が発生するのは個人的に新鮮で嬉しい経験でした。

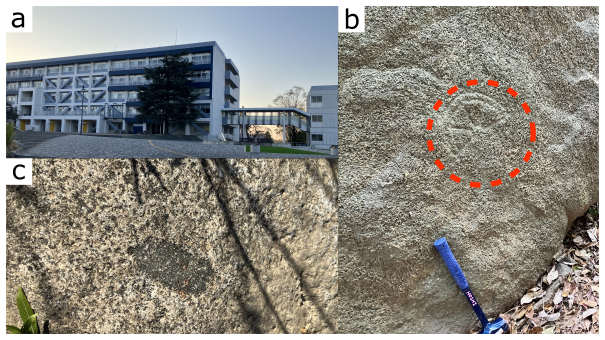

9日は愛知教育大学にて顔合わせと打ち合わせを行いました。 打ち合わせ後は、星教授に大変おいしい台湾料理をごちそうして頂きました。 3日間、愛知教育大学のゲストハウスに宿泊させて頂いたのですが、外観が少々おどろおどろしく夜は通り道の電気を点け続けて歩いていました。

10日は領家帯のマフィック岩を求めて三河湾と奥三河の方を訪れました。

道中の自販機で水を買ったところ、「あたり」が出たのでもう一本ゲットしたのは旅の良い思い出になりました。

三河湾付近では、乙川はんれい岩体を訪れました。付近には名古屋城にも使われていた岩石もあるようで、刻印が見受けられました。

その後は鳳来寺山にて、松脂岩が採れる河原にてお昼を食べつつ、鉱物採取を試みました。高含水率のマグマが噴火したこの地域ならではの松脂岩は、松ヤニのような光沢を持つ岩石です。

午後は花崗岩中のエングレーブを探していました。星教授所有のエンジンドリルをお借りして、コア試料を採取することができました。

エンジンドリルと水を入れるタンクを両手に持って沢の急斜面を下る星教授は大変心強かったです。

沢の花崗岩は泥に覆われており、目的の岩石を見つけることはとても難しかったです。

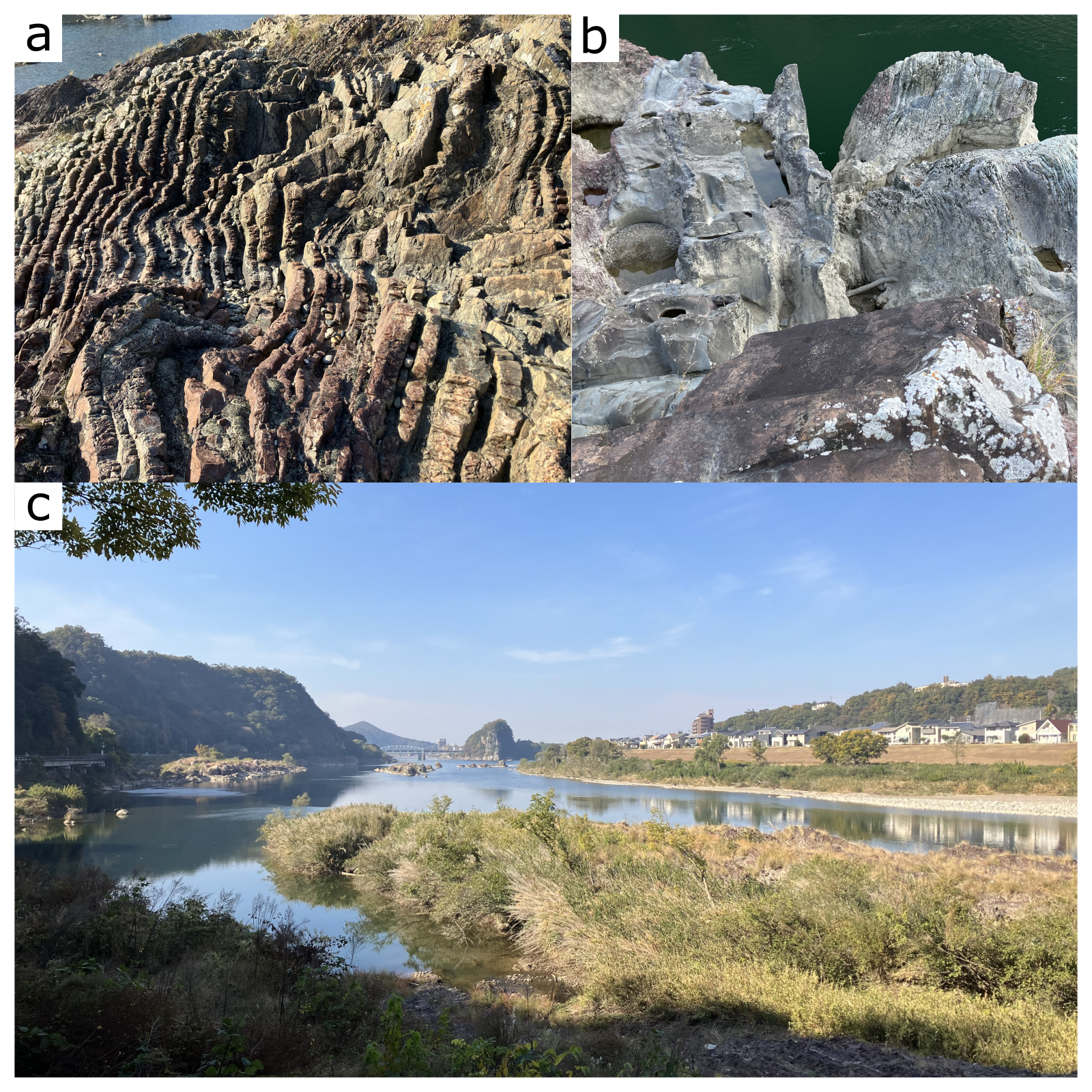

11日は今回の巡検の目玉となる犬山へ行きました。 奇抜な像があるということで巡検中に話題に上がっていた桃太郎公園を通りながら一箇所目の露頭に行きました。 チャートで出来た河原は歩きにくかったですが、星教授と内田さんはひょいひょいと歩かれていました。 当日は川の水量が少なかったらしく、想定した場所に加えて奥に続く露頭まで辿ることができました。

2箇所目の露頭に行ったところで、足場の良い場所を探しお昼ご飯を食べました。

お昼を食べてしばらくして星教授がお帰りになり、内田さんと新保で試料採取を行いました。

内田さんのおかげで、新保が訪れたことのある露頭より奥にある露頭試料を得ることができました。

内田さんのハンマー捌きはとても力強く新保が一つの試料を取っている間に複数試料を採取していました。

一通り試料を取り終えた後、河原を歩きながら内田さんに木曽川チャートについて教えて頂きました。

ほぼ垂直に堆積面が見えるチャート層ですが,その傾きや方向が場所によって異なっているようで、過去の地殻・応力変動にも思いを巡らせていました。

新保が名古屋飯の話をし続けていたため、巡検中の車内では良いご飯屋さんを教えてもらいました。

夕ご飯は味噌カツ食べてから油そばを食べて翌日は腹を壊しました。

(文責: M2 新保陽輔)

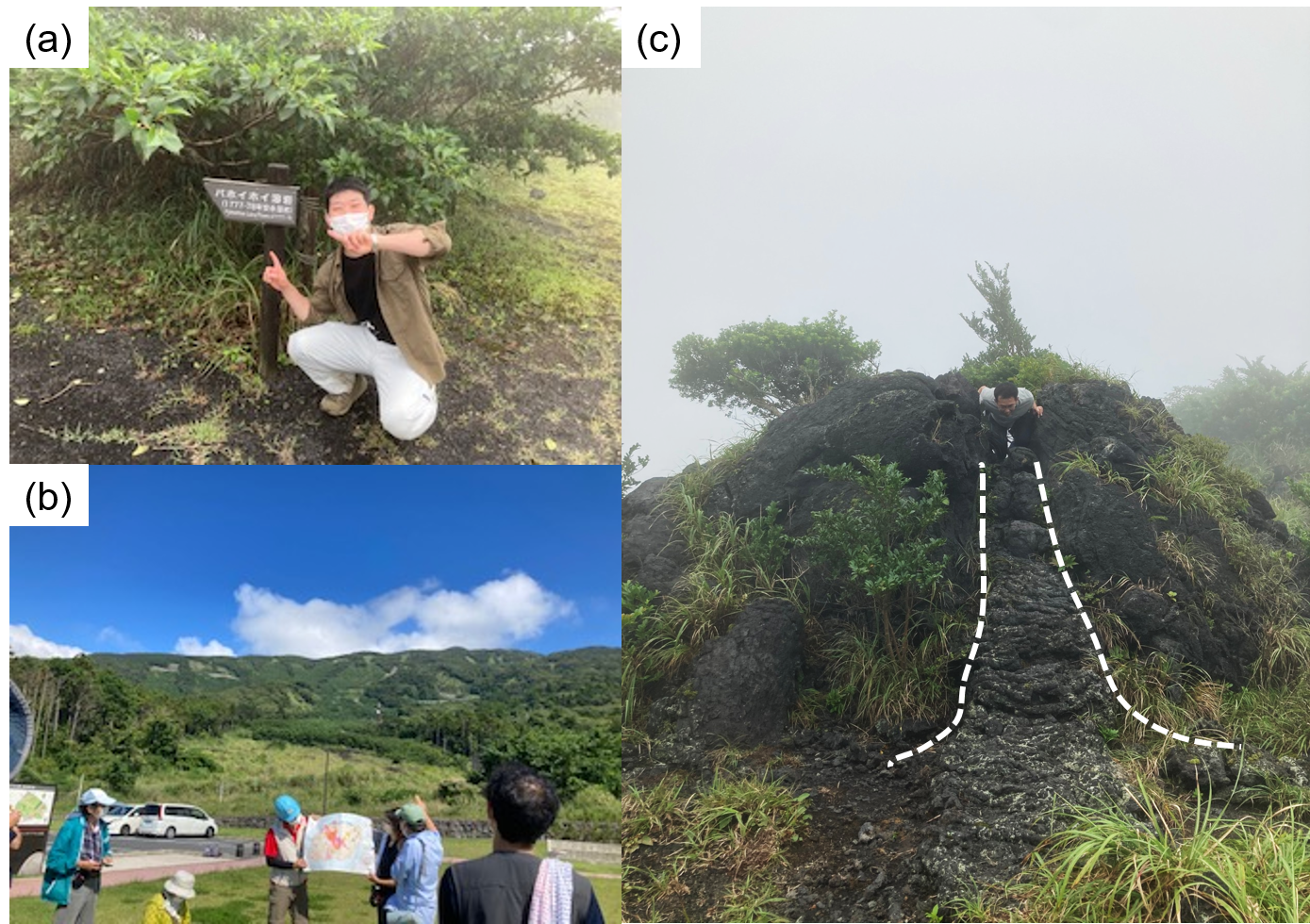

日本地質学会第129年学術大会(会場: 早稲田大学)におけるプレ巡検「伊豆大島火山—玄武岩質火山でみる噴火史とジオパーク—」に辻森教授、原田、新保、三國が参加してきました。

9月1日早朝5:00に大島に到着。大型船で前日入りし、この日は公式巡検では来訪しない場所を巡りました。 眠気もありましたが、朝焼けに感動するところから旅がスタートしました。玄武岩質の黒い砂からなる「裏砂漠」ではゲリラ豪雨に見舞われましたが、白い霧と黒い砂が織りなすモノクロの(時々緑)世界では、あの世にいるかのような感覚でした。実際は雨でそれどころではありませんでしたが。

雨が上がった後は「火山博物館」や「都立大島公園 動物園(入場無料)」を訪れました。火山博物館は近日リニューアルするとのことで、リニューアル前の展示を見ることができて良かったです。

動物園では非常に近い距離で多様な動物を見ることができ、楽しい時間を過ごすことができました。辻森先生が落ちていた孔雀の羽をテイクアウトしたことは秘密です。

一日の最後は締めのアウトドア・コーヒー。外で飲むブラックコーヒーは格別でした。

9月2日から3日はいよいよ公式巡検。前日入りのおかげもあり、体力・気力ともに余裕を持って参加できました。 鈴木毅彦教授(東京都立大学)、臼井里佳さん(伊豆大島ジオパーク推進委員会事務局)の案内のもと、テフラ露頭や溶岩・スコリア露頭、かの有名な「地層大切断面」や土砂災害の跡地である「大島町メモリアル公園」などを訪れました。特に、長い火山活動史を物語る地層大切断面には感動しました。 一見褶曲と勘違いしてしまううねりを示す地層は、地形に対して平行に火山性堆積物が降り積もっていくこと(マントルぺディング)でできたものだそうで、美しい縞模様を作り出していました。 また、産業技術総合研究所が誇る地球化学標準物質「JB-2(玄武岩)」はここ、伊豆大島三原山の玄武岩です。

ここには書ききれないほど充実した巡検であり、典型的な島弧火山について地質学的な見方に加え、活火山と共生してきた人々の想いや歴史、ジオパークとしての存在意義を学ぶことができました。

現在も海洋プレートが沈み込み続けている日本は、言わずと知れた火山大国であり、そのほとんどが島弧火山から成ります。地質学的観点に留まらない多様な火山の在り方、見方を学び、考えさせられる良い機会となりました。

本巡検の企画・運営に携わってくださった関係者のみなさんに御礼を申し上げます。

本巡検の詳細は【地質学会2022巡検ページLINK】をご参照ください。また、案内者の鈴木先生の関連論文はdoi.org/10.4116/jaqua.61.2106から参照できます。

(文責: M2 三國和音)

今年度は人数制限のため対面ツアー形式での開催となりました。弊研究室では研究紹介に加え、実際に研究対象としている岩石試料を展示しました。 参加してくれた高校生のみなさんは興味深々に話を聞いてくださり、小規模ながら成功と言えるオープンキャンパスだったのではないでしょうか。

今後、今回の参加者の中から地球科学を志す方が出てくれたら嬉しいですね。中心となって準備を進めてくれた修士1年生の方々に感謝です。

(文責: M2 三國和音)

愛媛大学地球深部ダイナミクスセンターの共同利用プログラム『PRIUS』にてFIB-TEMを使用するために松山に滞在している福原と福島は、休日は施設が使えないため、車を借りて三波川変成帯に巡検に行くことにした。日本で一番有名な高圧変成帯と言っても過言でない三波川変成帯を直接体感できる機会は東北に住んでいる限りなかなか訪れないのでとてもわくわくしていた。いずれちゃんとトラバース巡検をしたいところだが、今回はレンタカーの都合で短い時間での巡検となった。

最初に訪れたのは東赤石山の北に流れる関川である。ここでは広い河原に様々な変成岩が転がっており、誰でもアクセスできる良い場所だ。ここで、福原は良質の紅簾石片岩を、福島は大粒のざくろ石が入った角閃岩の他、かなり後退変成を受けて黒くなってしまっているがエクロジャイトも拾うことができた。

関川を出た後、車で1時間半かけて東赤石山の南に回り、三波川変成帯最高変成度を被ったとされる五良津エクロジャイトユニットを見学することにした。ただ、今回は先述の通り時間があまりないため東赤石山の登山は出来ず、周辺の露頭の観察にとどまった。まず休憩がてら別子山ふるさと館に赴き、エクロジャイトの断面標本の観察をした。後退変成を免れ、オンファス輝石の緑色が輝くエクロジャイトは外国のものといっても気づかないのではないかと感じた。

その後、五良津ユニット南東部にある大理石露頭を訪れた。道中、尾が長くて赤い大きな野鳥とすれ違った。調べるとヤマドリといってそこそこ珍しい鳥らしい。そして30分走り、露頭についた。ここで一番珍しいのが大理石の中に輝岩が捕獲されている産状で、これがどのようにして出来たのか非常に不思議に感じた。この周辺にもいろいろな岩相の石灰質岩が転がっていたので楽しく見学ができた。

今回の巡検は短時間であったがそれでも最近外に出ていなかったのでリラックス出来て非常に有意義であった。別子地域はいずれはしっかり時間を取って訪れたいところである。

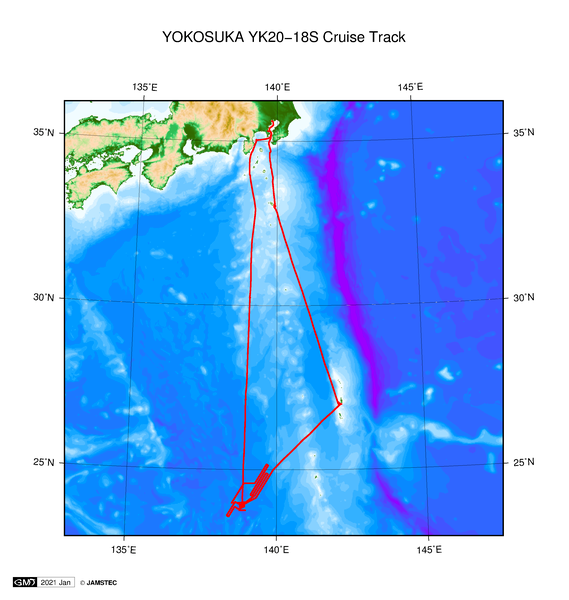

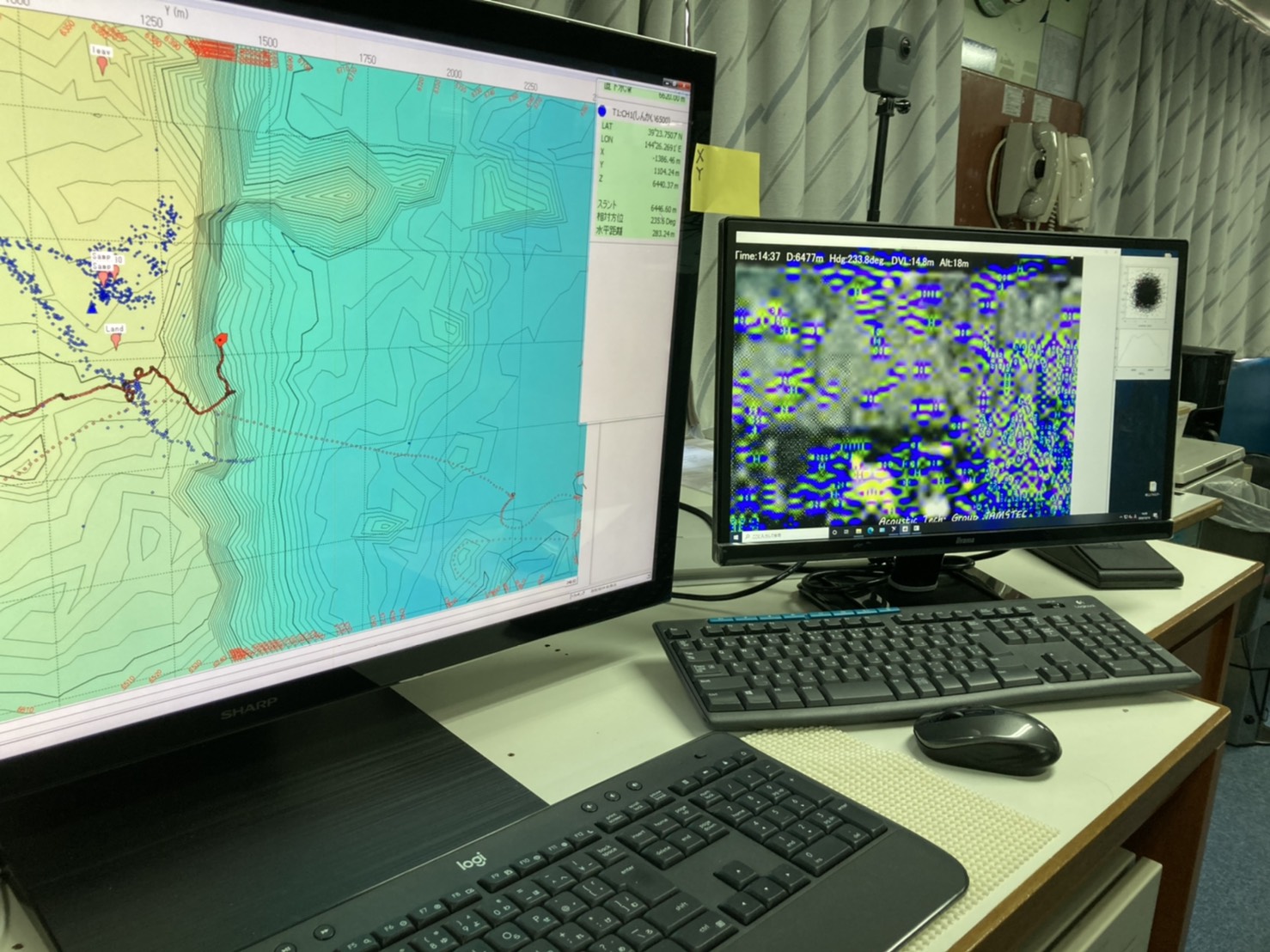

YK20-18S航海の物理探査チームに加わり、MBES(Multi Beam Echo Sounder)から得られた測深データの取り扱いの習熟を行ってきました。 本航海はマドメガムリオンと命名された四国海盆の海洋コアコンプレックス(OCC)において上部マントル-地殻の化学組成の時間的変動および、拡大様式とマグマ量の時間的変動を明らかにすることを目的とした航海で、しんかい6500によるトランスフォーム断層崖の試料採取と調査船よこすか搭載MBESおよびサブボトムプロファイラによる物理探査を行いました。

航海において私は測深データの取り扱い習熟のために研究員の方より測深データ加工ソフトウェアの使用方法に関する指導を受け、実際の測深データのノイズ除去等の作業を実施しました。本航海で習熟したデータ処理手法を私の研究に応用することでより精度の高い海底地形図を得ることができ、より精度の高いプチスポット火山の体積を見積もることが可能になると考えています。(文責: M1 股村祐希)

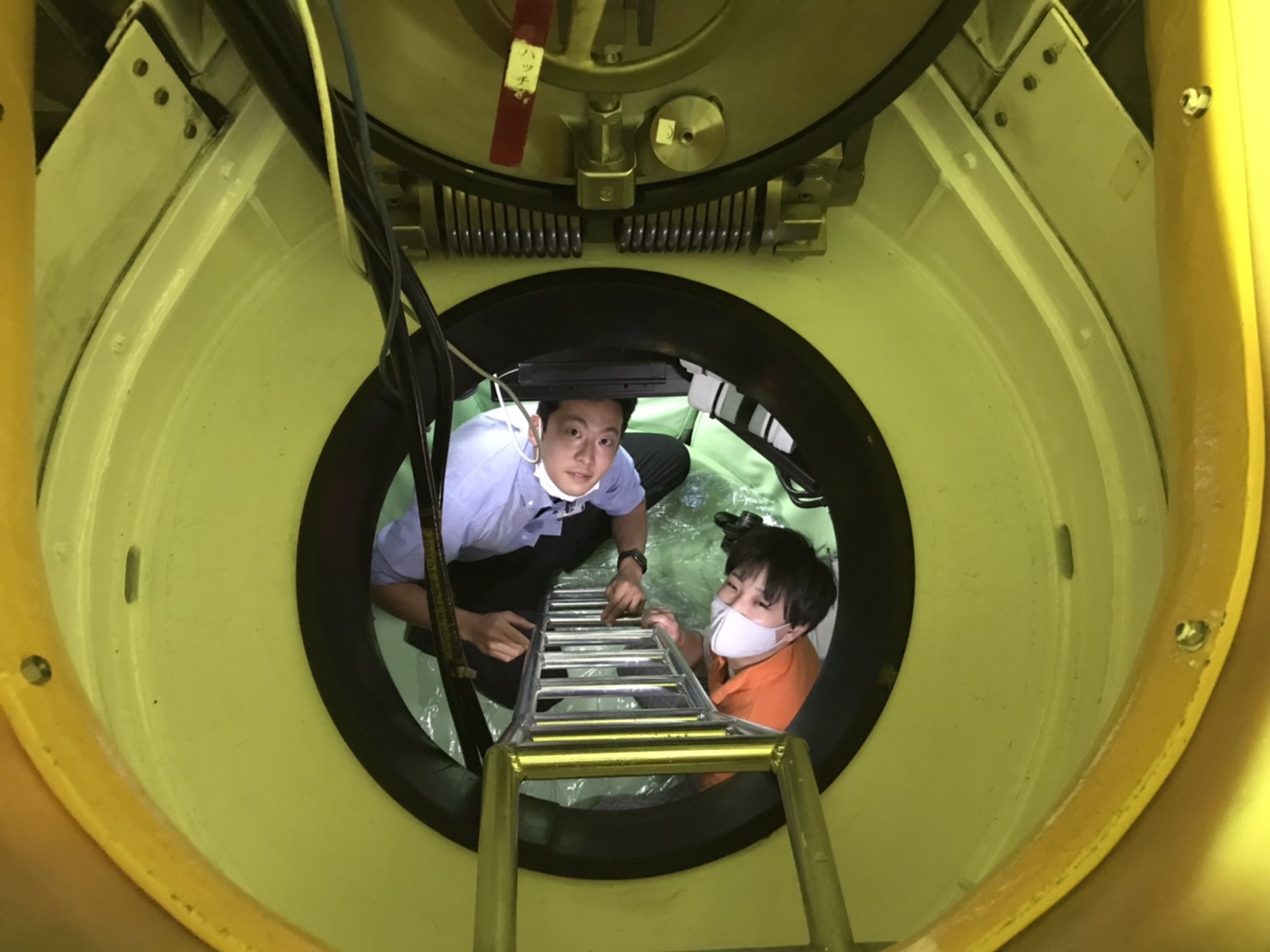

2020年10月9日から16日にかけ、三陸沖日本海溝のプチスポット火山領域(通称”site A”: Hirano et al., 2006 ほか)を対象とするYK20-14S調査航海(主席: 大気海洋研究所・秋澤紀克)が行われ、当研究室から中尾(当時M1)、新保(当時B4)、三國(当時B4)と平野准教授が参加した(調査船”よこすか”: JAMSTEC)。

台風14号の影響により出航して間もなく東京湾での停泊を余儀なくされたり、当初予定していた潜航数が半分になってしまったりといった多少の不運はあったが、2回の調査潜航(有人潜水調査船”しんかい6500”: JAMSTEC)を含む全日程を無事に終えることができた。船内は一通りの生活必需設備やラボ、会議室が備わっており、まるで揺れるホテルのようであった。一週間、四方を海に囲まれての生活は新鮮なものであり、夜は船外に出ることはできなかったが夕日が水平線に沈んでいくのを毎日見ることができた。

船内生活で最も驚いたのはその食事の量で、誰もが普段の食事と比べ1、2品多いと感じた。これは調査航海中にトラブルが起きた際などにエネルギー不足にならないためであるとの逸話を聞いたことがあるが、本当のところはわからない。しかし、食事はとても美味かつ本格的であった。朝6時には起床し、夜22時までには寝るといった生活スタイルで、おそらくこれまでの大学生活の中で最も健康的なサイクルであったに違いない。

調査航海では、ただミッションをこなすだけでなく乗組員の方々によるご厚意で、参加する研究員や学生に向けた”しんかい6500”の見学ツアーが行われた。キーホルダーのフィギュアでしか触れたことのなかった”しんかい6500”に乗ることができ興奮を覚えた。

実際の潜航調査では、研究者と操縦士を含む3人がしんかいに乗り込み、7時間以上の間深海底での調査・試料採取を行った。逐一よこすかとしんかいが連絡を取り合い、現在の状況を知らせていた。船上にはしんかいのカメラ映像が送られる。学生研究員は調査潜航の間、管制室でログを取る仕事を行った。船員はみな緊張しつつも、試料採取状況の報告に一喜一憂する場面が多かった。

計2回の潜航調査で無事プチスポット火山であると思われる溶岩試料の採取に成功し、溶岩試料には多くのマントル捕獲岩が包有されていた。学生研究員はそれらの岩石試料の分類・記載を行いながら、深海底から運びこまれた岩石に見とれていた。それらの岩石が物語るリソスフェア、あるいはアセノスフェアの情報には期待が高まるばかりである。

多くの協力者、莫大な資金、長い時間をかけてやっと手に入る水深6,500~7,000 mの岩石の貴重さを改めて感じると同時に、マントルの謎を解くきっかけとなる調査航海に携われたことを誇りに思っている。貴重な深海底の岩石を研究させてもらえるありがたさを忘れず、マントルの謎、地球の謎を解き明かすべく今後も研究に励んでいきたいと考えている。

PRGに所属する学生はサンフランシスコにおいて開催されるアメリカ地球物理学会(American Geophysical Union, AGU)2019年秋季大会での発表を控えていた。その「前乗り巡検」として企画されたのが6日間にわたる今回の「アメリカ西海岸巡検」である。アメリカ西岸には白亜紀のプレート沈み込み帯で形成された付加体と低温高圧型変成岩(青色片岩、エクロジャイト、ひすい輝石岩など)からなるフランシスカン帯が分布しており、日本の三波川変成帯と同様に太平洋型造山帯の典型例として世界的に知られている。

12月9日から始まるAGUに先立ち同月2日に仙台(SDJ)を出発して東京(NRT)を経由し米サンフランシスコ(SFO)へと片道約10時間をかけて渡った(写真1)。着陸時の現地の天候は曇り、後に雨(写真2)。筆者はアメリカ本土へ降り立つのはこれが初めてだった。長い橋脚が支える太いフリーウェイ、空港から望む景色は確かにテレビで観るようなまさに「アメリカ」の世界だった。空港で借りたレンタカーに荷物を積み込み、遂にアメリカ西海岸巡検が幕を開けた。本巡検のハイライトは、(1) ティブロン半島リングマウンテン(ローソン石模式地); (2) ジェナー海岸; (3) ジョセフィンオフィオライト; (4) スタンフォード大学の4箇所だろう。

閑静な住宅街にその「聖地」はあった。青色片岩にはローソン石[lawsonite, CaAl2Si2O7(OH)2・H2O]という変成鉱物がよく含まれ、ローソン石は19世紀末にこの地から初めて報告された。しかしながら現在は自然保護区に指定されており岩石・鉱物の採取は禁じられ、本巡検においても「聖地巡礼」に過ぎなかった。リングマウンテンは丘のような地形でところどころに長さが数mから数十mに達する巨岩が点在している。これはノッカー(knocker)と呼ばれる。リングマウンテンは蛇紋岩から構成されているが、その蛇紋岩には青色片岩やエクロジャイト、角閃岩といった高圧変成岩類の岩塊が取り込まれている。風化に弱い蛇紋岩は風雨によって削られるが高圧変成岩類は風化に対して強く、結果として巨岩が点在する風変わりな光景をつくり出すのである。‘Turtle Rock’(亀の岩)と親しまれている巨岩も青色片岩のノッカーであった(写真3)。

リングマウンテンから北西に約80 kmの位置にジェナー海岸(Jenner Beach)がある。ここは恐らく最も簡単に一般人がフランシスカン帯の高圧変成岩を見ることができるポイントだろう。一見するとただの砂浜のようだが、浜の端に歩いていくと巨礫が目に入る。近付いて驚くこと勿れ、この巨礫はすべてエクロジャイト、もしくは青色片岩化したエクロジャイトなのだ(写真4)。日本ではまず見ることのできない光景である。ここでは試料採取を行った。長年にわたって海岸に放置されて潮風による風化作用を酷く被っているはずだが、日本から持ってきた2 kgハンマーを振り下ろすもいとも簡単に跳ね返される。地下数十kmの高圧下で形成された岩石がハンマー如きで動じるはずもなかった。しかしその堅牢な岩石に負けじと、初冬であったが汗だくになってタガネとハンマーを使って研究に役立ちそうな青色片岩、エクロジャイトを回収した。最早、地学徒の意地である。

途中、いくつかの町を訪れつつもサンフランシスコ中心部から北方約530 km、カリフォルニア州からオレゴン州に入ってジョセフィンオフィオライトが分布する地域に到着した。グランツパスからクレセントシティーへ下りながら、ジョセフィンオフィオライトを構成する岩相を巡った。上部マントルに相当するジョセフィン橄欖岩体(写真5)から斑糲岩、層状岩脈群、玄武岩(枕状溶岩; 写真6)、頁岩およびチャート(深海性堆積物)を連続的に観察でき、やはりジョセフィンオフィオライトも古くから注目を集めてきた地質体である。日本でもオフィオライトを見ることはできるが、ジョセフィンオフィオライトほどの連続性を保っている箇所は少ない。ジョセフィン橄欖岩は表面が風化によって褐色に変化し、蛇紋岩化が進んでいる。日本では蛇紋岩化や風化作用の程度が低く‘新鮮’な橄欖岩が露出する地として北海道幌満地域が挙げられ、‘Horoman Peridotite’(幌満橄欖岩)の名で世界的にも有名である。橄欖岩体が大規模に露出するジョセフィンオフィオライトの風景は日本の幌満地域と非常によく似ており、不思議とオレゴン州を身近に感じた。

己の足で歩いて、かつての海洋プレートに触れることができるのがオフィオライトの魅力の一つであろう。川が勢いよく流れていることもあって気持ちの良い散策であった(写真7)。

スタンフォード大学は辻森先生がかつて研究員として在籍していた縁深い大学。辻森先生の案内の下、ショップや地球科学棟をはじめ構内を巡った。やはり記憶が蘇ってくるようで、当時使っていた居室やかつての研究室での「隣人」の話など思い出の一端を懐かしそうに話してくれた。大学構内を歩きまわる中で特にオススメのスポットというのが写真8の教会。外壁には壁画が描かれているほか各所にステンドグラスが施された美しく立派な教会だ。一般的にもスタンフォード大学での大きな見どころの一つとして知られているらしく、我々のみならず一般の観光客とおぼしき姿が数多く見られた。この教会のほかにも大きな時計台もまた有名な観光スポットであるため、この記事を読んでくださっているあなたがカリフォルニアを訪れた際には、是非とも寄ってみてほしい。

また筆者が個人的に印象深かったのは地球科学棟に展示されていた岩石・鉱物の標本たちである。一際目を引いたのは、ベニト石[benitoite, BaTiSi3O9]と海王石(ネプチュナイト)[neptunite, KNa2LiFe2+2Ti2Si8O24]の標本だった。ベニト石は20世紀初頭に発見された、カリフォルニア州を代表する宝石であり「州の石」としてカリフォルニア市民からも広く親しまれている。ベニト石や海王石は、宝石を擬人化した漫画(後にアニメ化)において取り上げられたこともあって日本でも高い注目と人気を集めている鉱物。現在はかつて宝石級のベニト石を多量に産した鉱山が閉山したこともあって市場価値は急騰し、優良な標本となると数十万円から数百万円の値がつく。展示されていたものもトップクラスの美しさであった(写真9)。ベニト石は日本でも産出してマニアの一部の間では熱烈な人気を誇る。

本巡検は2019年12月上旬に実施された。今になって振り返ればこの時期は世界が未曾有のコロナ禍に陥る直前であった。日本においては2020年3月頃から新型コロナウイルス(COVID-19)の蔓延が始まりそれから1年が経過した2021年3月を過ぎた現在も収束の兆しは未だに見出されていないどころか事態は深刻化するばかりである。 PRGでは国内外でのフィールド調査および試料採取(巡検)を積極的に行ってきたが、2020年度、海外はおろか国内での巡検も皆無に等しい状況となった。再び世界へこの足で赴き、まだ見ぬフィールドをこの手で触れることができる時がいち早く訪れることを、筆者は心から願っている。