東北アジアにおける地質連続性と「石」文化共通性に関する学際研究ユニット

2016年度~2020年度(5年間)

| 氏名 | 組織 |

| 辻󠄀森 樹 | 東北アジア研究センター教授 |

| 平野 直人 | 東北アジア研究センター准教授 |

| 後藤 章夫 | 東北アジア研究センター助教 |

| 宮本 毅 | 東北アジア研究センター助教 |

| 阿子島 香 | 文学研究科歴史科学専攻教授 |

| 高倉 浩樹 | 東北アジア研究センター教授 |

| 岡 洋樹 | 東北アジア研究センター教授 |

我々人類は「石」を道具として使う事を覚え、それを加工することを発明した。宝石を用いた装身具など、先史時代に構築された特定の「石」(岩石や鉱物など)の価値観は、現代文化にまで引き継がれている。東アフリカの大地溝帯から現生人類が拡散し、その移動と進化の過程で多様な民族への分化が起こり、アジアにおいても異なった集団毎に固有の「石」文化が展開した。本学際研究ユニットは、人類がその営みのなかで特別な価値を見出してきた「石」に着目し、アジア最古の現生人類から現代人に続く約8万年間に人類が好んだ「石」の個性を地質学・岩石学的に総括する。東北アジアの地域像の変化を先史時代から現代までの時間フレームのなかで追跡し、先史時代の「石」の地域物流からグルーバル化による近世・近代の広域物流まで、人類の手による「石」の運搬を総合理解する。

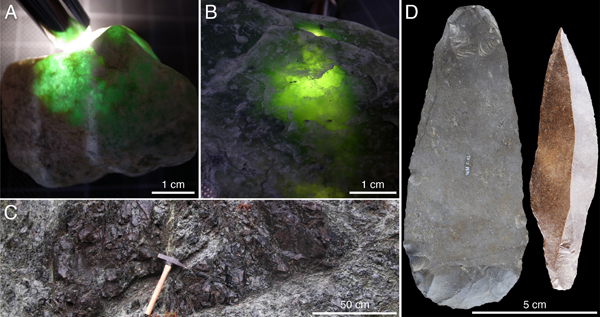

(A) 新潟県糸魚川地域の蛇紋岩に伴って産する硬玉(宝石質のひすい輝石岩)。硬玉は、Plate tectonic gemstones (Stern et al. 2013) の1つ。

(B) 台湾花蓮県寿豊郷地域、玉里変成帯の蛇紋岩に伴って産する軟玉(宝石質のネフライト)。Yui et al. (2015)参照。

(C) 岡山県新見市、大佐山蛇紋岩メランジュのマトリクスを構成する蛇紋岩の露頭写真。辻森 (1998)参照。

(D) 山形県新庄市高倉山遺跡出土の後期旧石器時代のエンドスクレイパー〔左〕、ナイフ形石器〔右〕。写真は鹿又・佐野(2016)より。

東北アジアに分布する広域変成岩・変形岩の連続性検証手法の総合研究(2016年度)

石材利用戦略と文化交流の解明による東北アジア「石」文化形成史の復元(2016年度)

作成中