|

| 自然・環境 |

| 社会・経済 |

| 言語 |

| 社会貢献 |

| もっと東北アジアを知る |

| ニューズレター「うしとら」 |

| 催し物 |

| 懇話会について |

| 入会案内 |

| お問い合わせ |

| TOPページへ戻る |

| サイトマップ |

| 関連リンク |

|

事務局 〒980-8576 仙台市青葉区川内41番地 東北大学 東北アジア研究センター内 東北アジア学術交流懇話会 |

TOP < 東北アジアにふれる < 歴史・文化

![]()

![]()

日朝修好条規の締結(1876)のあと、朝鮮半島内の釜山、仁川、群山などの港町は次々と開港しました。この時期から日本の統治を受けた植民地時代(1910~45)をとおして朝鮮半島の各地に建てられた官公庁舎、神社仏閣、民家などの数々の建物は、第2次世界大戦後、日本人が引き揚げてからもそのまま残りました。植民地支配や日本人の功績を讃える記念碑や神社などは比較的早期に取り壊されましたが、官公庁舎や住宅などは、朝鮮戦争の勃発や財政窮乏のなかで再利用されました。しかし、韓国の経済成長にともなって1990年代以降韓国政府が主導した「日帝残滓」の「清算」作業のなかでこれらの建築物はナショナル・プライドを傷つける恥辱の象徴に捉えられ、韓国の歴史的・文化的ランドスケープから消すべき負の遺産と見なされ、朝鮮総督府庁舎のように取り壊されていきました。しかし、2000年代に入ってから日本式建築物に対する評価は大きく変わっています。とりわけ、韓国の文化財保護法の改正によって2001年から施行された登録文化財制度は、日本式建築物に「近代文化遺産」という名前と価値を与えました。このようなナショナルな制度の影響を受けつつ、地域経済の活性化をもくろむ群山や浦項などの韓国の地方自治体は、日本式建築物を利用した観光政策を積極的に行っています。長い間、取り壊されることで反日ナショナリズムのシンボルに位置づけされてきた日本式建築物は、現代韓国社会において新たな局面を迎えています。私は、このような日本式建築物の観光資源化の実践をミクロに調査し、反日ナショナリズムの「いま」と「これから」を研究しています。

元・東北大学 東北アジア研究センター助教(民俗学 日韓比較社会・文化論) 金 賢貞 |

|

|

|

|

|

|

20世紀前半の時期は日本や中国・朝鮮半島を含む東北アジア地域にとって、政治的・経済的混乱や戦乱の中で、近代的な国民国家の建設に向けた模索と、中華帝国秩序解体後の諸領域における主権の帰属をめぐる角逐、そして冷戦下での東西両陣営への収斂がみられた時期である。 中国と隣国に挟まれた辺疆地域では、この過程で複数の国に跨がって分布する民族が出現し、中国では20世紀前半に中央政府からの自立を目指す動きが起きたものの、中華人民共和国の成立以降は少数民族として統合が進められた。しかしながらそうした歴史的経緯は、今日の中国における民族問題の一因となっている。近年20世紀前半から中期にかけての公文書の公開が進展したことで、この地域の民族関係をこうした一次史料に基づき検証する可能性が高まっている。そこで、公文書のデジタル化により公開が進んでいる台湾を皮切りに、日本・英国・米国などの諸国・地域の公文書館で関連文献の収集と分析を進めている。

東北大学 東北アジア研究センター准教授(中国現代史・中国民族学) 上野稔弘 |

|

|

|

|

|

|

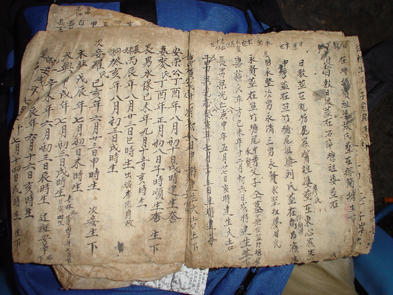

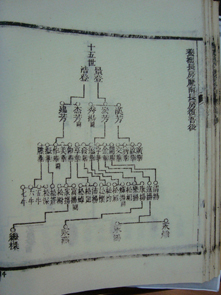

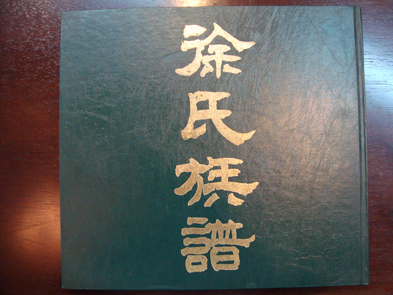

中国の「族譜(ぞくふ)」は、日本で言えば家系図にあたるもので、中国人の親族組織である宗族(そうぞく)や、それに属する個人の血統証明を目的として作成されてきた。一見、現代社会にはそぐわない時代錯誤的存在にも思え、実際に文化大革命期には廃棄されたり燃やされたりした。しかし、今日の中国では、特に南部の諸地域を中心に、族譜の編纂が盛んに行われている。血のつながりを重視し、それを巧みに利用して経済的・政治的実利を得ようとする目的もさることながら、祖先の系譜をたどることは、人々が中国の悠久の歴史の中に自分たちの存在を位置づけ直す行為でもあり、中国人としてのアイデンティティーの確認作業でもある。したがって、そこには地域コミュニティーの再統合、歴史意識の再構築、民族的アイデンティティーの再編をはじめ、多様な社会機能が結びついているのである。これら族譜の編纂活動も含めた宗族の現代的な活動について、広東省や海南省を中心に調査研究を行っている。

東北大学 東北アジア研究センター教授(文化人類学・華南地域研究) 瀬川 昌久 |

|

|

|

|

|

|

![]()

今の北朝鮮同様、かつては情報の乏しさからクレムリン前の赤の広場(写真1)に立つ要人の顔ぶれからソ連の政治状況を推測したものです。クレムリノロジーともよばれました。当時のソ連は日本にとって「謎の国」「遠い国」でしたが、日露戦争、シベリア出兵、北方領土、シベリア抑留などの歴史を振り返ると、両国の人々が想像する以上に、お互いの存在がそれぞれの国に影響を及ぼしてきたことがわかります(写真2)。そう考えると、かつての「謎の国」ロシアの歴史を知ることは、それを鏡として特に明治以降の日本の近現代の歴史、現在の日本人のあり方を知ることにつながるはずです。しかも日本と対照的に多民族から構成され、世界最大の領土を有する隣国ロシアの歴史にはたいへん興味深いものがあります。文献を解読するだけでなく、自由になった往来を利用して現地の研究者と対話したり、現地の公文書館(写真3)その他のフィールドワークを通じて、かつての「謎の国」の歴史を明らかにする作業を行っています。

東北大学 東北アジア研究センター教授(ロシア・ソ連史、日露・日ソ関係史) 寺山 恭輔 |

|

|

|

|

|

©2013 東北アジア研究センター 東北アジア学術交流懇話会 All Rights Reserved. |